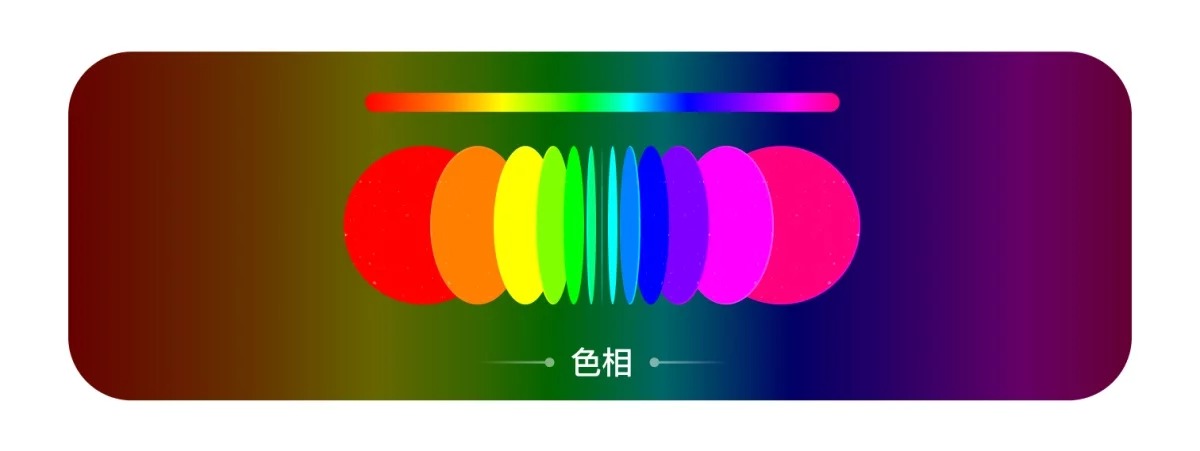

2. 色彩三要素

色彩的构成主要有三个要素:

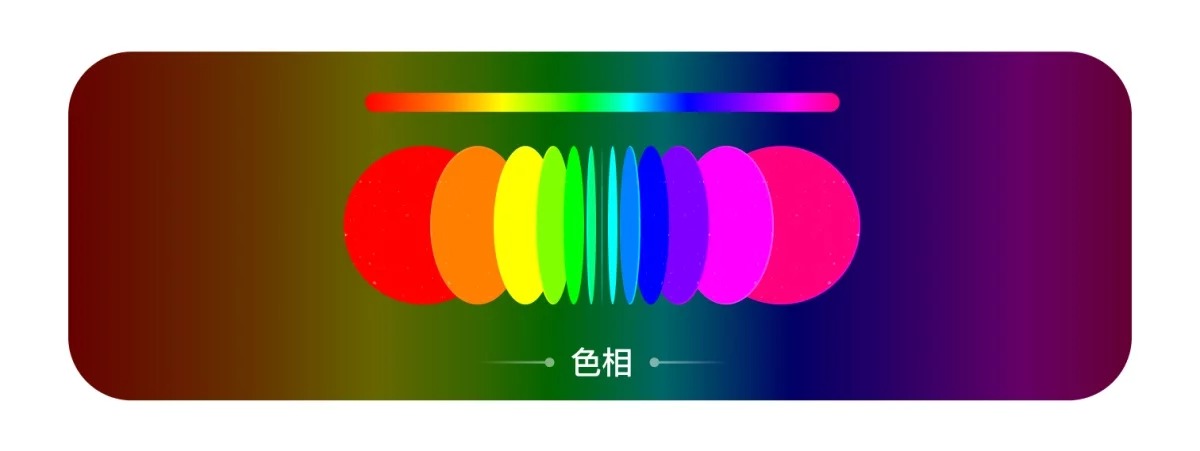

- 色相

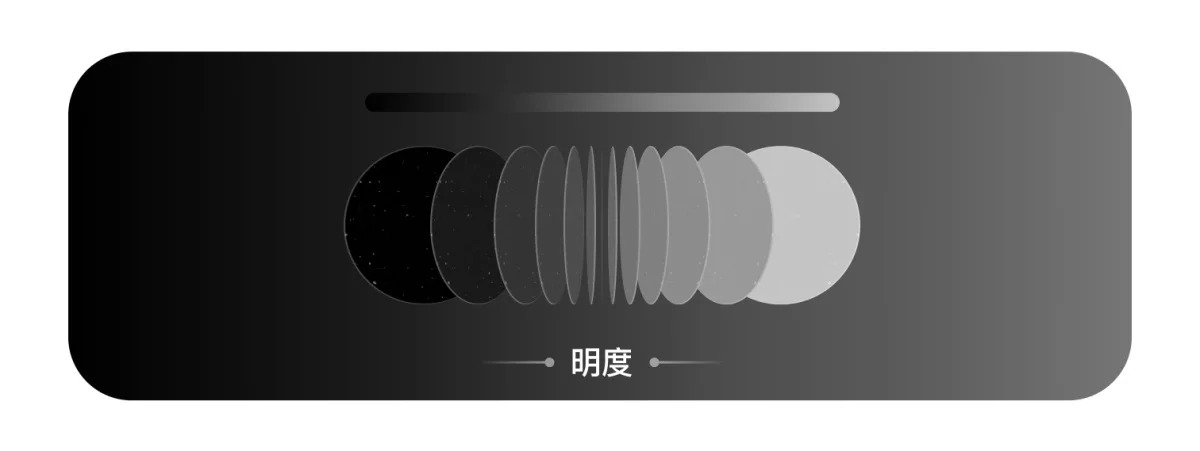

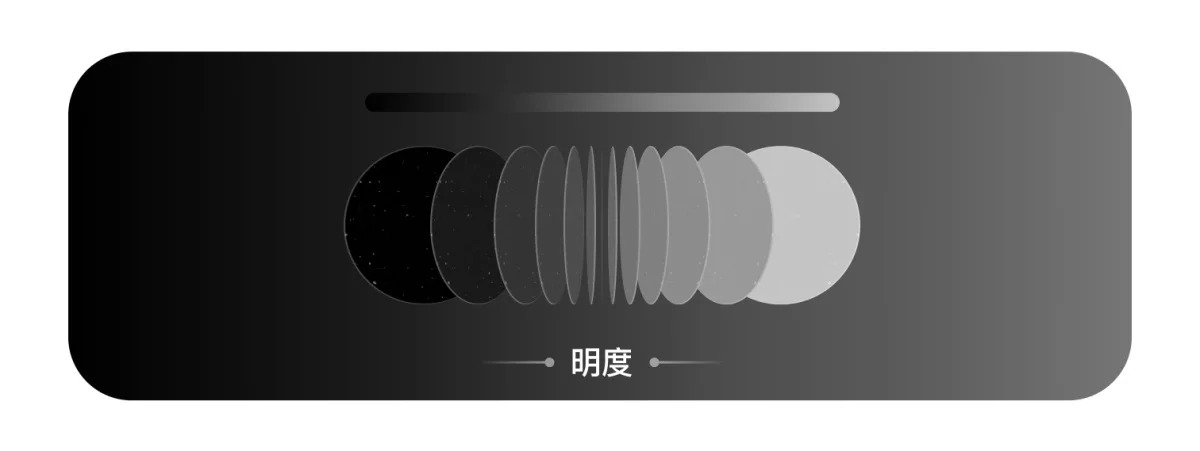

- 明度

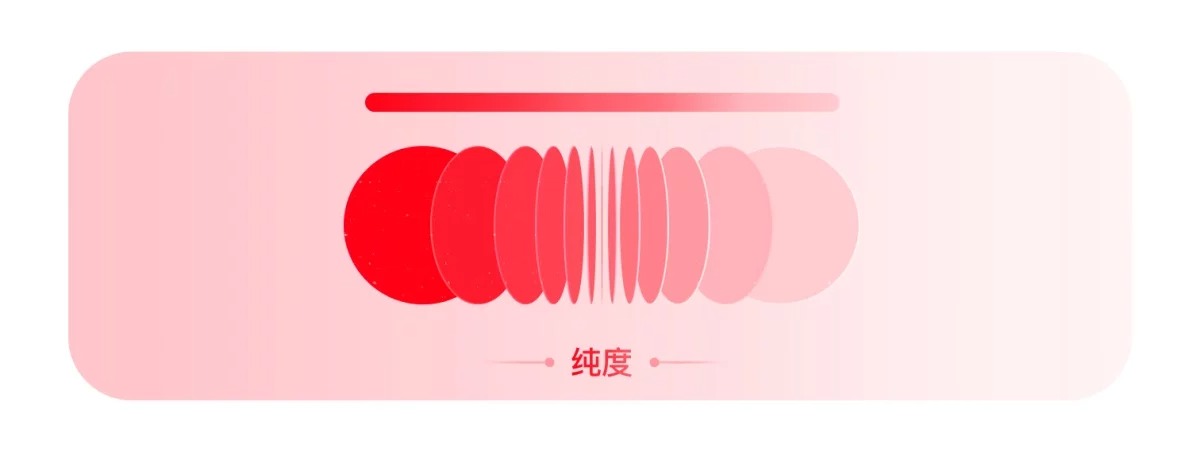

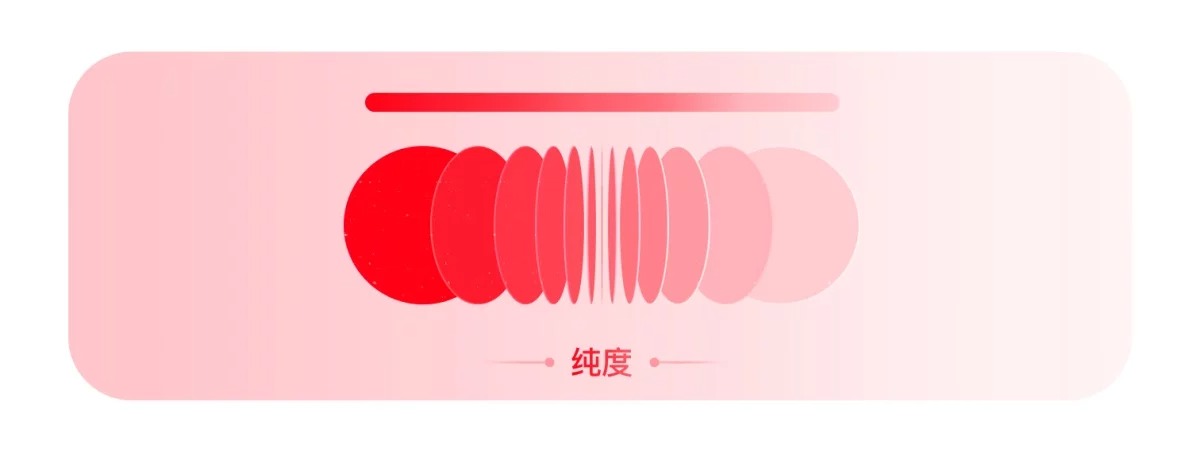

- 饱和度

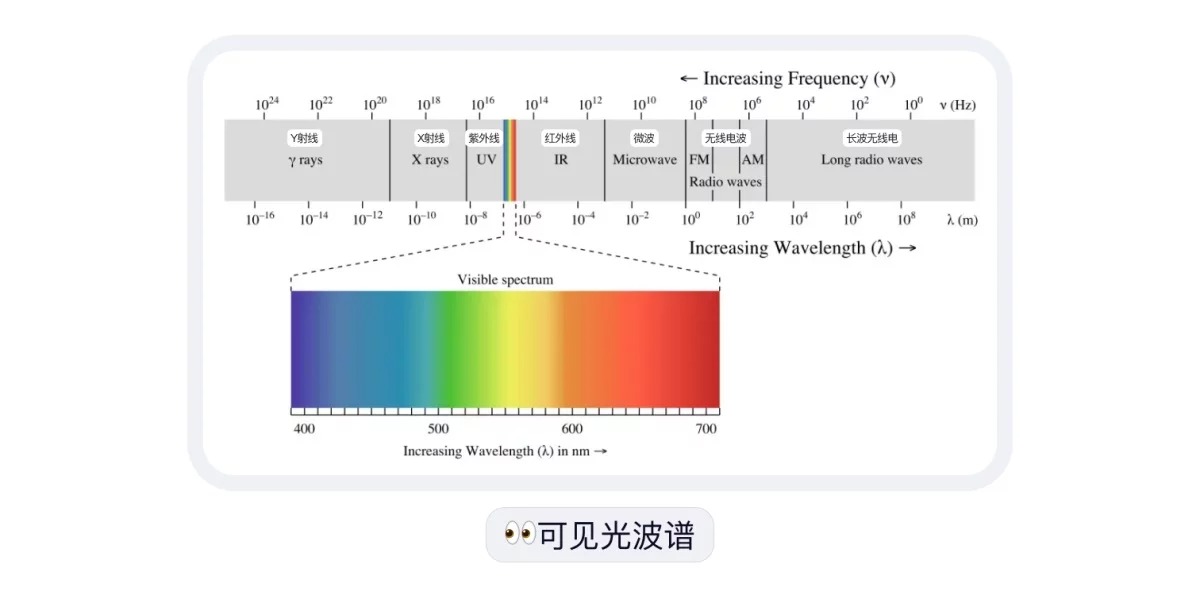

色相指的是颜色的种类,例如红色和黄色。实际上,色相就是电磁波的频率。不同的波长会产生不同的色相。在光谱中,红、橙、黄、绿、蓝、紫等颜色因其波长不同,给我们带来了各异的色彩体验,它们构成了最基本的色相。

明度表示色彩的明暗程度,也可以称为亮度或深浅度。明度的高低由光波的振幅决定:振幅越大,进光量越多,物体对光的反射率越高,明度就越高;反之,振幅越小,进光量越少,物体的反射率也降低,明度则会下降。简单来说,明度可以理解为某种颜色中添加了多少白色颜料或黑色颜料的结果。

饱和度指的是色彩的鲜艳程度,也可以称为色彩的饱和度、纯净度或彩度。它的高低由不同颜色波长的单纯程度决定。所有具有色相的彩色都有一定的纯度,而无彩色则没有色相,因而纯度也为零。类似于高级灰这样的颜色,整体上降低了色彩的饱和度。

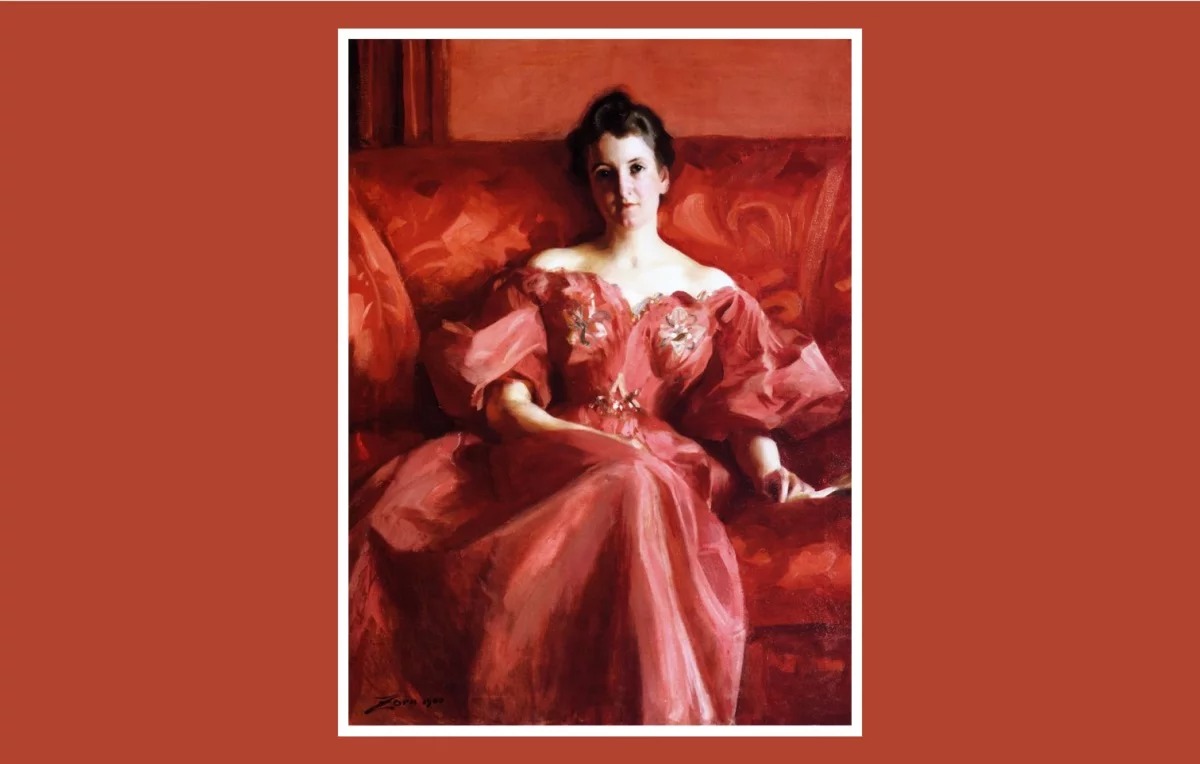

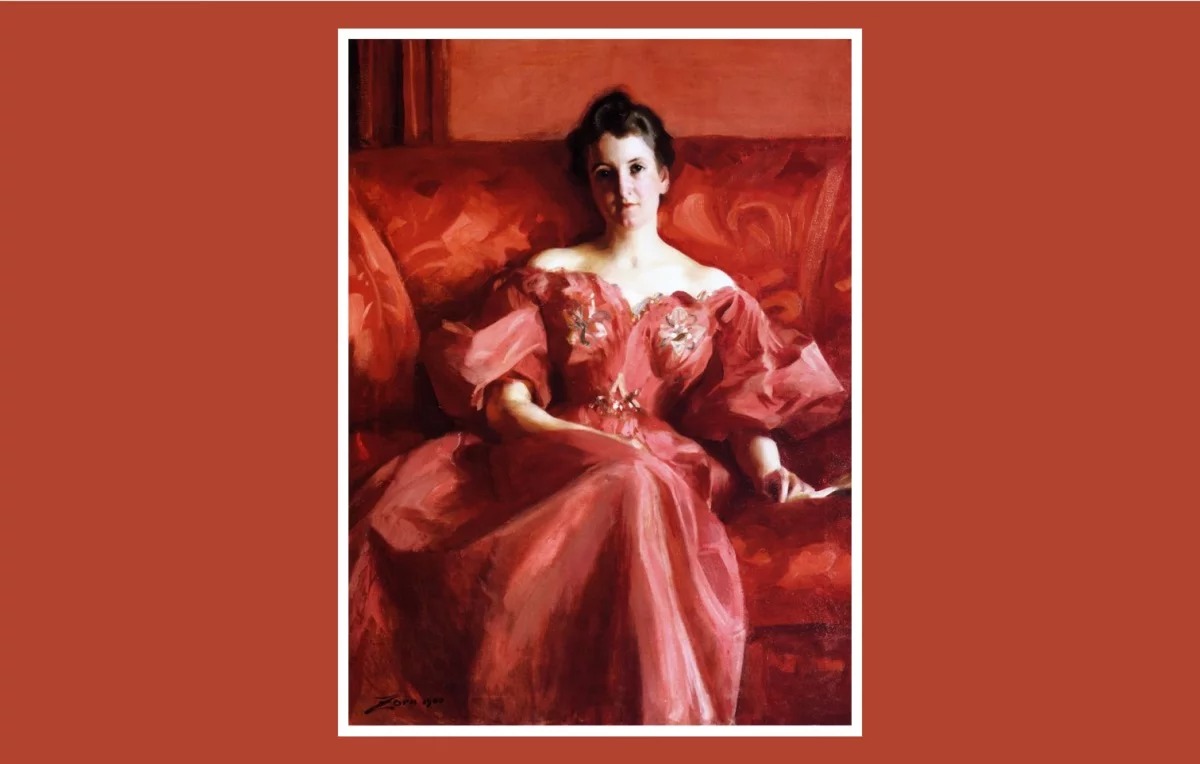

Alfred Stevens 的作品《Portrait of Mrs. Howe》就是一幅在不改变色相的前提下,仅通过调整明度和饱和度来展现浪漫主义风格的作品。

3. 色彩模型

接下来梳理几个常用的色彩模型:

① RGB(光的模型)

RGB 颜色模型是一种加色模型,通过将红(R)、绿(G)和蓝(B)三种原色的光以不同比例相加,从而混合产生各种色彩。这一模型主要用于电子系统中对图像的检测、表示和显示,例如电视、电脑、手机和相机等设备。

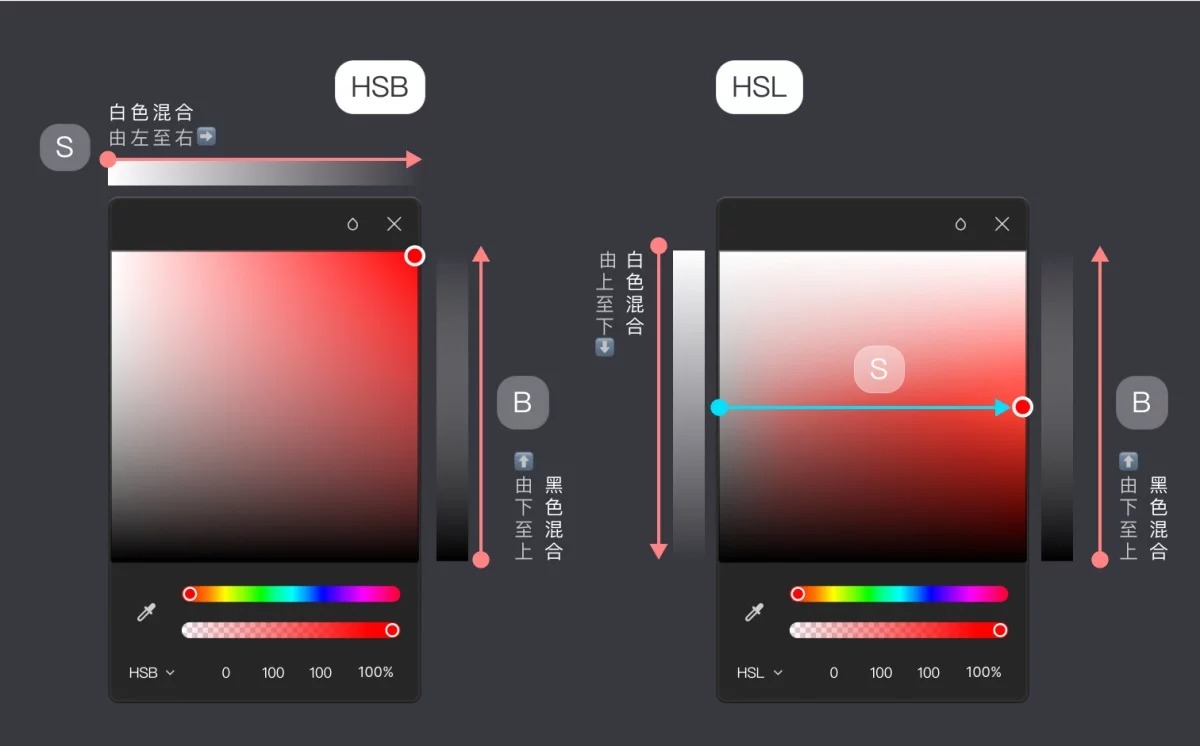

② HSB(或称 HSV)

HSB 模型用于描述颜色,包含色相(0-360)、饱和度(0-100)和明度(0-100)。

③ HSL(色相、饱和度、亮度)

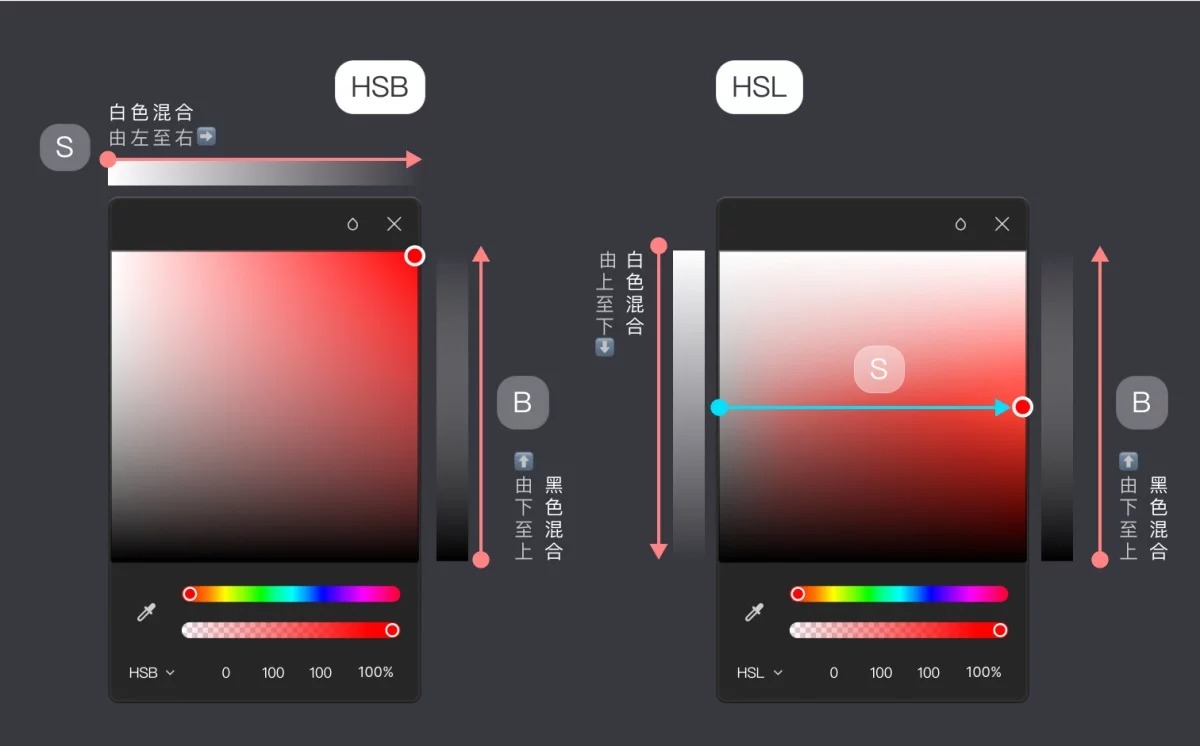

HSL 和 HSB 本质上都用于描述色相、饱和度和明度,但它们之间存在一些区别:

- 色相(H)是完全一致的。

- 饱和度(S)的定义不同。

- 明度(L 和 B)也有区别。

在 HSB 中,S(饱和度)控制的是纯色中混入的白色量,值越大,白色成分越少,颜色越纯;而 B(明度)则控制纯色中混入的黑色量,值越大,黑色成分越少,明度就越高。

在 HSL 中,S(饱和度)与黑白无关,而 L(亮度)则控制纯色中混入的黑白两种颜色。

CMYK 是一种用于彩色印刷的套色模式,基于色料的三原色混色原理,外加黑色油墨,共同形成“全彩印刷”。四种标准颜色包括:

- C:Cyan = 青色,常被误称为“天蓝色”或“湛蓝”。

- M:Magenta = 洋红色,也称为“品红色”。

- Y:Yellow = 黄色。

- K:Black = 黑色。

HEX(色彩空间):十六进制颜色模式是一种用于表示颜色的编码方式,广泛应用于网页设计和开发。

HEX 码由六个字符组成,每个字符都是 0-9 和 A-F(或 a-f)之间的一个十六进制数字,用以表示 RGB(红、绿、蓝)颜色空间中的颜色。

HEX 码的格式为 #RRGGBB,其中 RR 代表红色成分,GG 代表绿色成分,而 BB 则表示蓝色成分。

二、定义色彩需要了解的关键点

1. 色彩观

色彩观受到多种因素的影响:

- 文化习俗:在中国,红色通常象征好运、繁荣与幸福,因此在春节及其他庆祝活动中,红色常作为主要的装饰色。

- 宗教信仰:在伊斯兰文化中,绿色常常与生命、成长和繁荣相联系;佛教僧侣通常穿着黄色袍子,以象征节制与谦逊;而在印度教中,红色则常被用来象征繁荣、幸福及神圣的庆祝活动。

- 历史原因:在中国,黄色被视为帝王的颜色,代表着皇权和贵族地位;在古埃及的宗教仪式中,白色常用于祭祀和神庙装饰。

- 自然因素:绿色与环保、自然和希望紧密相连。

- 科学视角:蓝色通常与冷静、信任和稳定性相关联。

- 社会背景(历史事件或社会运动):彩虹色已成为 LGBTQ+ 社群平权运动的象征;而工业革命的兴起则推动了印象派在色彩表达上的创新。

使用颜色时,应对不同文化差异,应该保持适当的敏感性,采取尊重和谨慎态度的同时,拥抱颜色选择的多样性。

2. 色彩偏好

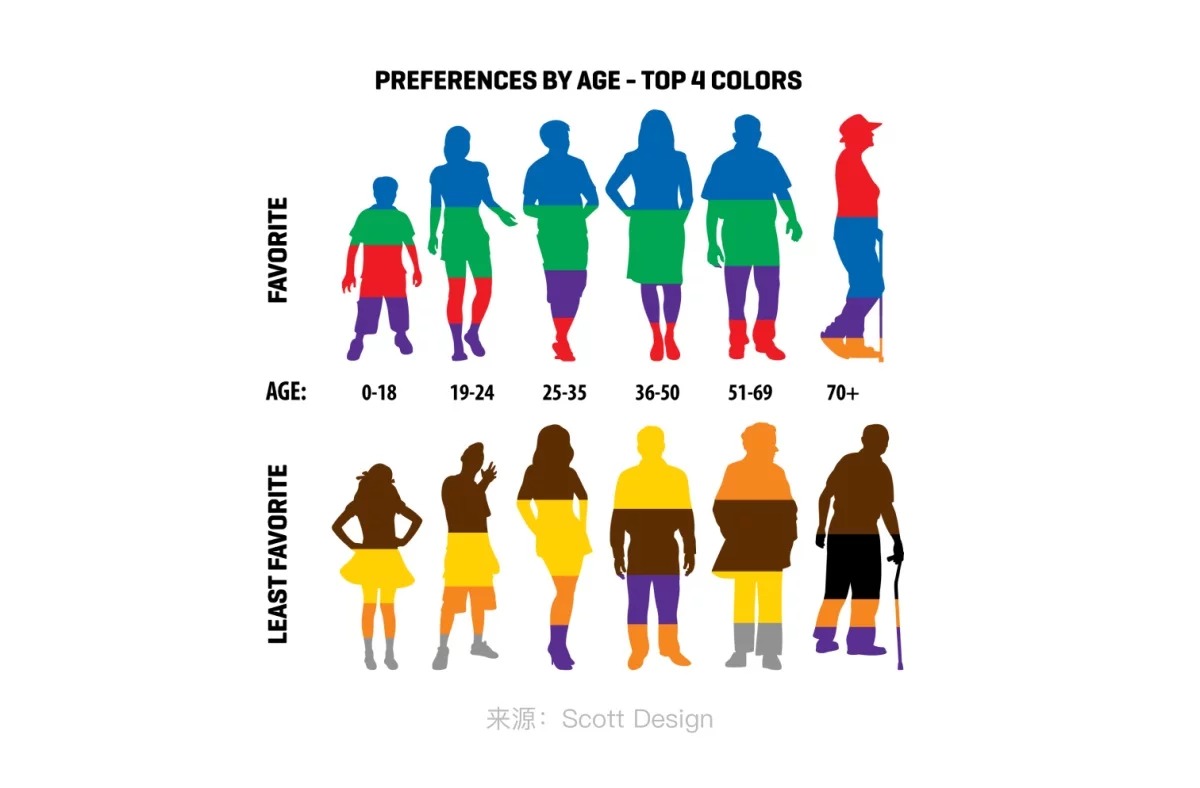

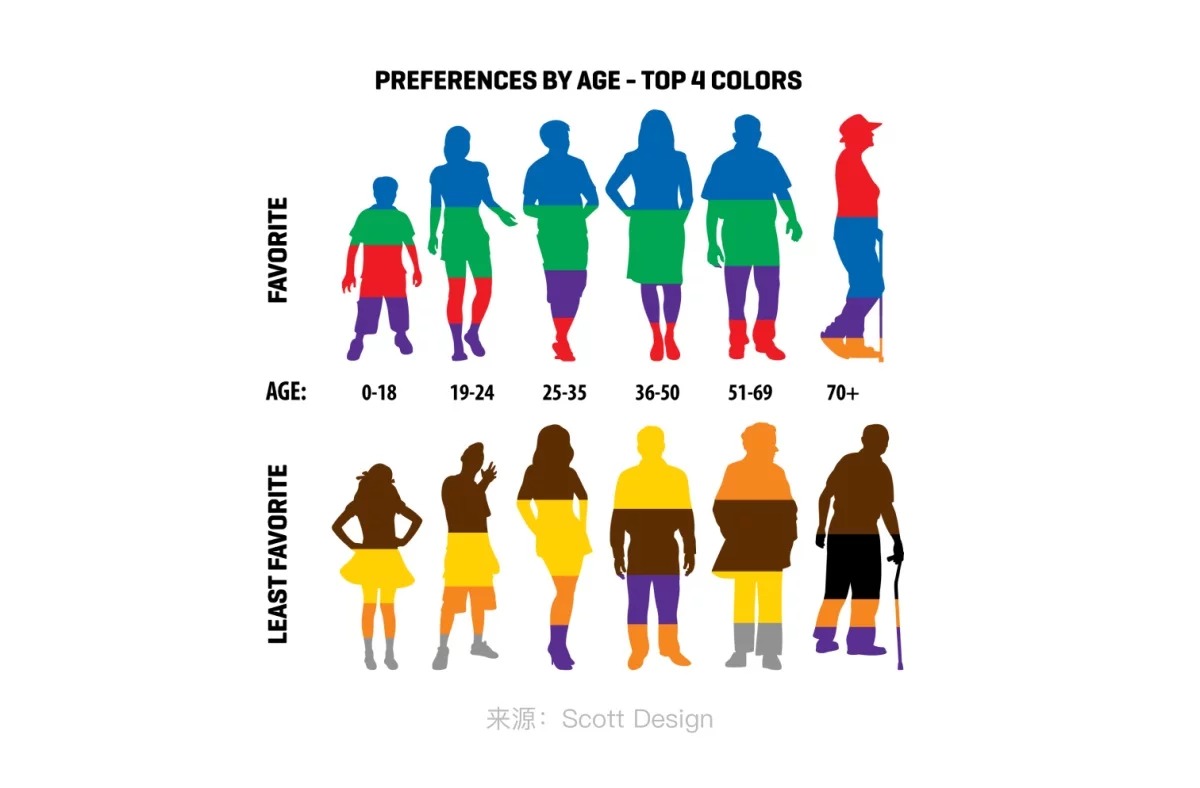

① 年龄偏好

婴儿和幼儿(0-2 岁):对鲜艳且高度饱和的颜色表现出明显的兴趣,特别是红色、黄色和蓝色。因此,父母通常会选择充满活力和愉悦感的颜色来装饰他们的生活环境。

儿童(3-12 岁):倾向于喜欢明亮、多彩且饱和度高的颜色,如橙色、绿色和紫色。他们的偏好常常受到卡通、动漫和电子游戏等娱乐内容中所使用的鲜艳颜色的影响。

青少年(13-19 岁):开始形成更为复杂的色彩偏好,可能更注重时尚和个性化,因而会对流行色和时尚元素产生浓厚的兴趣。

成年人(20-64 岁):在正式和职业场合中,通常更倾向于选择中性色,如蓝色、白色和灰色。在个人生活和休闲活动中,他们的色彩偏好则更加个性化,受到文化背景、地域和个人经历的影响。

老年人(65 岁及以上):可能更容易接受柔和和温暖的颜色,如深蓝、棕色和米色等。

在《色彩心理学与色彩疗法》一书中,研究表明,相较于红色,人们在一生中更倾向于喜欢蓝色,而在童年时期则更偏好黄色。随着年龄的增长,我们逐渐更喜欢短波长的颜色(如蓝色、绿色和紫色),而不是长波长的颜色(如红色、橙色和黄色)。

三、总结

色彩在用户界面设计中扮演着至关重要的角色。它不仅影响视觉感受,还能影响用户的情感反应和行为。以下是色彩在 UI 设计中的一些具体应用和需要注意的事项:

- 建立品牌认知

- 品牌色彩:运用品牌的主色和辅助色,保持一致性,从而增强品牌的识别度。

- 情感联想:选择与品牌形象和目标用户情感相契合的颜色。例如,绿色通常与环保和健康相关,而蓝色则与科技和信任相联系。

- 页面结构层级与视觉层次

- 颜色区分:使用不同颜色来区分功能区域,例如导航栏、按钮和背景区域。

- 强调重点:通过对比色突出重要信息或功能,使其更易被用户关注。

- 背景与前景颜色:调整背景和前景颜色的对比度,以创造视觉层次,使内容更加清晰。

- 阴影和渐变:利用阴影和渐变效果增加界面的深度和层次感。

- 提升可用性与可读性

- 对比度:确保文本与背景之间有足够的对比度,从而提高可读性,尤其在光线较差的环境下。

- 颜色一致性:保持颜色的一致性,以避免用户产生混淆。例如,要在不同页面中使用相同颜色来表示同一功能。

- 引导用户行为

- 行动颜色:使用鲜艳的颜色来引导用户执行特定操作,比如“购买”或“提交”按钮。

- 反馈颜色:运用不同颜色提供操作反馈,比如绿色表示成功,红色表示错误或警告。

- 考虑色盲用户

- 色盲友好设计:避免仅使用颜色传达重要信息,配合图标和标签等辅助元素。

- 色盲模拟工具:使用工具模拟色盲用户看到的效果,以确保设计对所有用户友好。

- 营造情感氛围

- 情感驱动:根据应用性质选择合适的颜色组合。例如,健身应用可使用活力的橙色和绿色,金融应用则可使用稳重的蓝色和灰色。

- 季节性变化:依据节日或季节变化调整界面颜色,比如圣诞节使用红色和绿色,春夏季使用明亮的色调。

- 色彩与文化差异

- 文化敏感性:不同文化对颜色有不同的理解和偏好,因此在全球化应用中需考虑这些差异。

- 本地化颜色:在本地化设计中,选择符合当地文化和习惯的颜色。

总之,色彩在 UI 设计中不仅仅是装饰元素,它是传递信息、引导用户行为和提升用户体验的关键因素。通过合理的色彩选择和搭配,可以打造出既美观又实用的用户界面,从而提高整体产品的吸引力和使用效果。